Baca lagi artikelnya Rob Gofee & Gareth Jones, tentang “Creating the Best Workplace on Earth” ada satu ungkapan menarik bahwa ruang karya adalah ruang dimana individu-individunya diakmodasi oleh perusahaanya dengan beragam keanekaragamannya, mereka sering terjebak pada membatasi diri pada kategori keragaman tradisional seperti gender, ras, usia, etnis & sejenisnya.

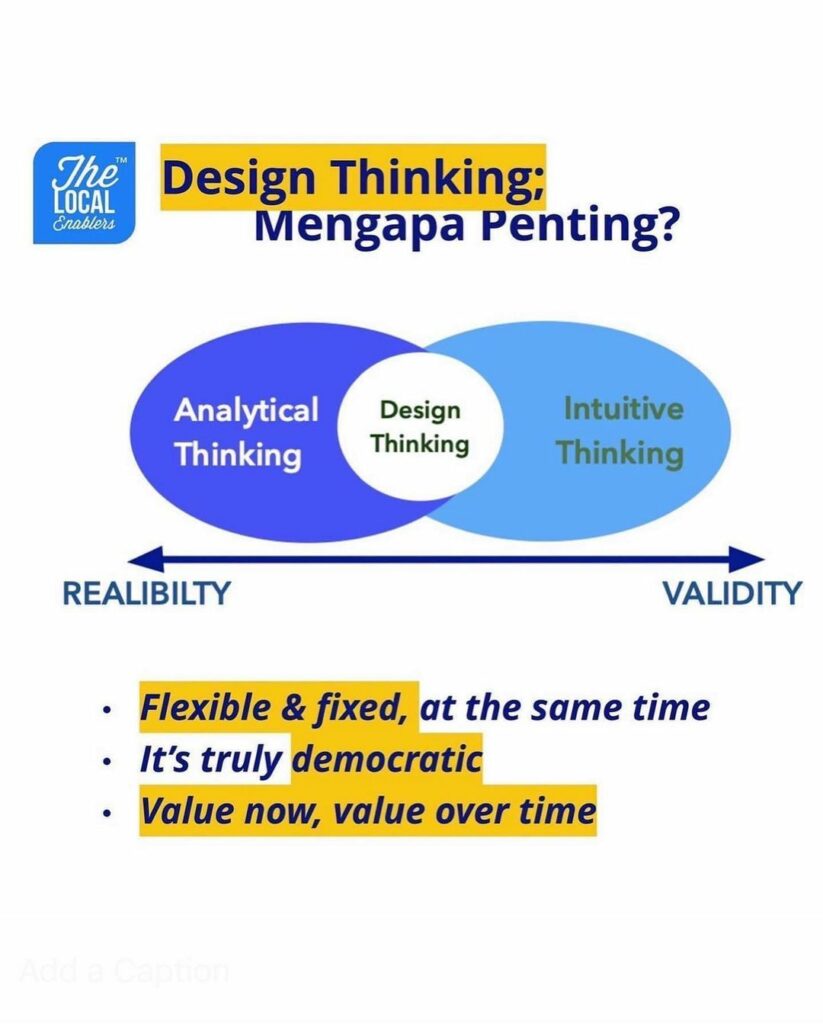

Namun saat ini justu yang paling didamba adalah bagaimana ruang karya bisa mengakomodir perbedaan perspektif, kebiasaan berpikir & asumsi. Organisasinya jadi wadah dinamis menghasilkan banyak inovasi baru karena kaya gagasan.

“Let People Be Themselves”

Organisasi yang kaya gagasan berbeda & membiasakan diri menyatukannya akan berlari lebih kencang, dan ini lazim pada organisasi yang inovatif. Ruang karyanya memperkenankan beragam inisiatif berbeda namun dipastikan mereka mengarah pada hasil.

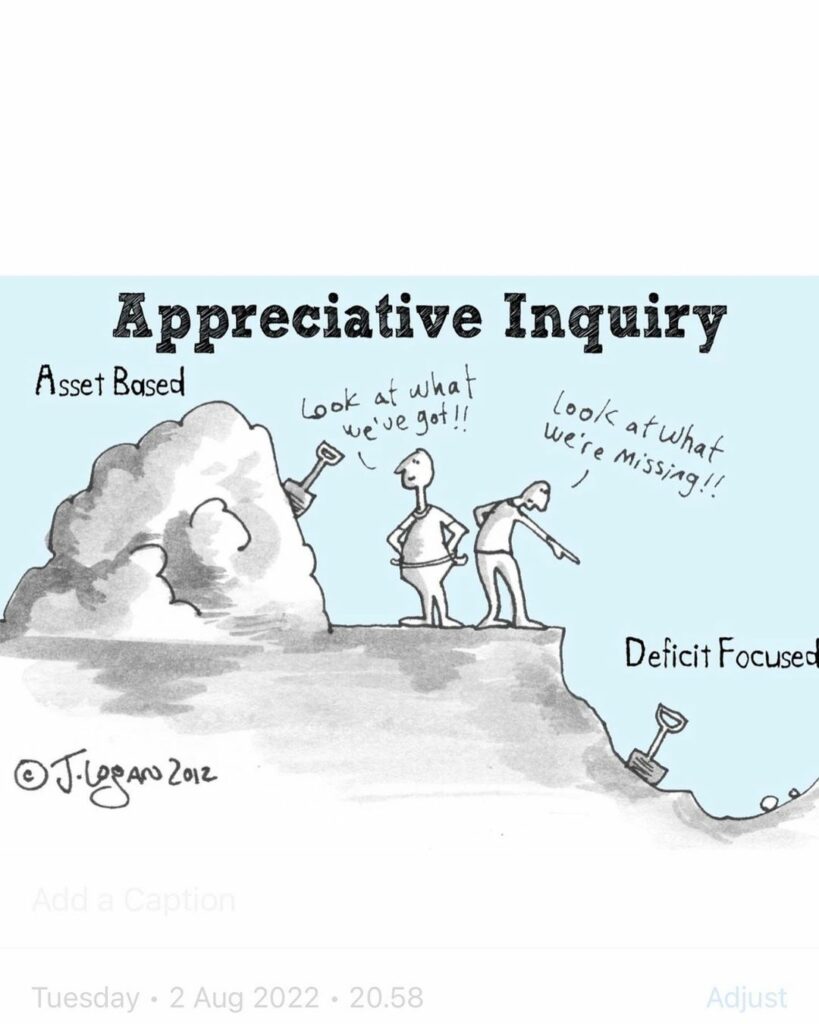

Organisasi bisa kita bentuk menjadi tempat dimana setiap orang menjadi dirinya sendiri & berbaur -Let People Be Themselves- , kegembiraan itu akan hadir, pemimpinnya pun akan membawa timnya untuk fokus pada kekuatan individunya, bergerak karena melihat aset yang dimiliki, bukan “deficit focused”.

Magnify People’s Strengths

Keleluasaan berkarya bisa jadi karena prinsip organisasi yang dianut adalah bagaimana melakukan upaya “Magnify People’s Strengths”, membuat karyawan terbaiknya menjadi lebih baik, paling tidak lebih baik dari yang pernah mereka bayangkan. Tiap orang tumbuh bersama.

Stand for More Than Shareholder Value.

Memberikan ruang agar individu didalamnya ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, mendekati pada sesuatu yang dapat mereka percayai adalah perjalanan proses yang bermakna.

Sudah menjadi hal yang biasa untuk menegaskan bahwa organisasi membutuhkan makna bersama “shared meaning”, Tapi shared meaning ini lebih dari sekadar memenuhi keinginan individu/organisasinya, ini tentang bagaimana menempa & memelihara hubungan yang kuat antara nilai-nilai pribadi & organisasinya bersamaan.

Shared meaning is about more than fulfilling your mission statement—it’s about forging powerful connections between personal and organizational values – Gofee